von Karin Michalski

Queer Cinema ist weder ein eigenes Genre, noch hat es ein festes Format, es kann verschiedenste Aspekte des Filmschaffens umschreiben. Die Bezeichnung „queer“ kommt aus den USA und war eine Art Schimpfwort für diejenigen, die als „seltsam“ und nicht norm-konform betrachtet wurden und als von den heteronormativen Regeln abweichend. Zur Zeit der AIDS-Bewegung begannen Aktivist:innen und Theoretiker:innen jedoch damit, sich „queer“ als positive Selbstbezeichnung anzueignen.

Karin Michalski ist Film- und Videokunstkuratorin, Künstlerin und Dozentin in Berlin. Seit 2001 kuratiert sie die queer-feministische Film- und Video-Kunst Programm-Reihe clipclub (u.a. in Zusammenarbeit mit Renate Lorenz) und arbeitet für Kunstinstitutionen und Filmfestivals. 2016 gab sie die Künstler-Edition An Unhappy Archive, Edition Fink, Zürich (zus. mit S. Baumann) und 2015 das Buch I is for Impasse. Affektive Queerverbindungen in Theorie_Aktivismus_Kunst, b_books, Berlin (zus. mit U. Klöppel, K. Köppert, K. von Bose, P. Treusch) heraus. 2015-18 war sie Gastprofessorin für Kunst- und Medienwissenschaften an der Kunsthochschule für Medien Köln.

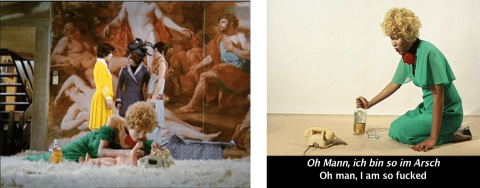

Bild: BILDNIS EINER TRINKERIN (© Ulrike Ottinger Filmproduktion)

Ich möchte Queer Cinema auch hier gerne als ein explizit politisches Phänomen verstehen, das sich nicht an festumrissenen Identitäten orientiert, sondern viel mehr normative gesellschaftliche Identitätskonzepte unterläuft, verwirrt, und erweitert. Queere Ästhetik wäre dann ebenfalls nicht ein Set wiedererkennbarer Darstellungsweisen, sondern ein fortwährendes Experimentieren damit, wie sich eine Offenheit gegenüber Differenz und ein Begehren nach der eigenmächtigen Gestaltung von Sexualität und Geschlecht in Bilder und Töne fassen lässt. Filmspezifischer gesprochen experimentieren queere Filme damit, eingeübte Formen des Zeigens und Sehens herauszufordern und eine eigene Filmsprache zu entwickeln. Oft wird die Frage der Sichtbarkeit selbst dabei zum Gegenstand des Queer Cinemas: Die Kamera war seit ihrer Erfindung das bevorzugte Mittel, Körpernormen festzulegen und sichtbar zu machen. Polizeiliche Überwachungsfotos von Menschen, die als schwul oder transsexuell verfolgt wurden, entstanden nicht nur im Nationalsozialismus, sondern gehen bis in das 19. Jahrhundert zurück.

Marc Siegel ist Professor für Filmwissenschaft an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Seine Forschung konzentriert sich hauptsächlich auf Fragen der Queer Studies und des Experimentalfilms. Er war u.a. Ko-Kurator der Festivals „EDIT FILM CULTURE!“ (Berlin, 2018); „Camp/Anti-Camp: A Queer Guide to Everyday Life“ (Berlin, Frankfurt, 2012) und „LIVE FILM! JACK SMITH! Five Flaming Days in a Rented World“ (Berlin, 2009). Sein Buch A Gossip of Images erscheint demnächst bei Duke University Press.

Manuela Kay ist Publizistin, Verlegerin (SIEGESSÄULE, L-MAG), Autorin und Filmschaffende. Sie führte u. a. Ko-Regie bei AIRPORT (1994). Von 1995 bis 2005 war sie Mitarbeiterin der Berlinale (Sektion Panorama) und des Teddy Awards. Seit 2007 organisiert sie das Pornfilmfestival Berlin mit. Bücher von ihr sind u. a. Out im Kino – Das lesbisch-schwule Filmlexikon (Hg. m. Axel Schock, 2003) und Sehnsucht nach Subversion (2021).

Auch meine Interviewpartnerin, die Publizistin und Filmemacherin Manuela Kay, verknüpft Queer Cinema eng mit der Politisierung sogenannter LGBTQI+ Lebensweisen. Kay hat Anfang der 90er Jahre den einflussreichen Undergroundfilm AIRPORT gedreht und sieht queeren Film etwa auch als eine Inbesitznahme von Räumen, sowie als Kritik und Veränderung begrenzender Produktionsweisen: Queer Cinema hat Filme hervorgebracht, bei denen Freund:innen als Darsteller:innen auftraten, bei denen die Kamera von Hand zu Hand wanderte, die direkt Teil aktivistischer Arbeit waren.

Mein zweiter Interviewpartner, der Filmwissenschaftler Marc Siegel, betont, dass Queer Cinema Verbindungen herstellt und Fragen nach den Grenzen von Geschlecht und Sexualität, mit solchen nach der Konstruktion von „Weiß-sein“ und „Nation“ und – wie etwa in dem essayistischen Dokumentarfilm MEIN LEBEN TEIL 2 (2003) von Angelika Levi – auch mit Antisemitismuskritik verbindet. Dass Queer Cinema daher international gedacht werden sollte, erläutern beide Interviewpartner:innen.

Queer Cinema umfasst jedoch nicht nur die Filme, die gedreht wurden, sondern auch das Nachdenken darüber, welche Filme und Akteur:innen Teil des Filmerbes in Deutschland werden konnten und in nationalen Archiven vorkommen und welche umgekehrt fehlen, welche Filme also nicht gemacht werden konnten und durften oder nicht archiviert wurden. Es bedarf verschiedenster Gegennarrative, um dieser material-gewordenen Geschichte entgegenzutreten, dies kann und sollte nicht nur bei der Gestaltung politischer Narrative im Film, sondern auch im Rahmen der Filmarchivierung sowie der Filmförderung stattfinden.

Schon in der Weimarer Republik entstanden Filme wie etwa ANDERS ALS DIE ANDERN (1919, Richard Oswald) oder MÄDCHEN IN UNIFORM (1931, Leontine Sagan), die vieles vorwegnehmen, was heute unter dem Begriff Queer Cinema verstanden wird. Die nachfolgende Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten schränkte jedoch die Möglichkeiten eines „queeren“ Kunst- und Filmschaffens sehr stark ein oder machte sie gänzlich unmöglich. Gesetze wie der Paragraph 175 StGB (bestehend von 1875-1994), der von den Nazis verschärft wurde, wurden nach Ende des 2. Weltkriegs in Anteilen sowohl in der BRD als auch in der DDR (später in Form des § 151 StGB) übernommen. Die Menschen, die von den Nazis aufgrund von rassistischen und antisemitischen Zuschreibungen oder aufgrund der Kennzeichnung als „homosexuell“ und „asozial“ Gewalt erfahren haben, wurden auch nach dem Ende des Krieges oft nicht rehabilitiert oder erfuhren sogar weitere Diskriminierungen.

Auch wenn der Begriff „queer cinema“, wie Marc Siegel erläutert, erst seit Beginn der 1990er Jahre diskutiert wird, gibt es viele Filme, die sich als Queer Cinema avant la lettre bezeichnen ließen: Ulrike Ottinger, Rainer Werner Fassbinder, Werner Schroeter, Monika Treut und Elfi Mikesch sind etwa Beispiele für wichtige Filmemacher:innen des Queer Cinema, die schon seit den 1970er bzw. frühen 1980er Jahren Identitätskonzepte und Geschlechternormen herausforderten und eine je eigene queere Ästhetik entwarfen. Ottingers Film BILDNIS EINER TRINKERIN von 1979 zeigt etwa ihre Hauptfigur, „Madame“, als glamouröse und hyperfeminin gekleidete Reisende, die nach Berlin fliegt, um sich in dieser Stadt zu Tode zu trinken. So greift sie ein Klischee historischer Filme mit lesbischen Figuren auf, die immer mit dem Niedergang oder Tod ihrer Protagonistin enden, und besetzt dieses mit einer Figur, mit der sich die Betrachter:in positiv identifiziert. Sie nimmt mit der queeren Femme zudem eine Form der Selbstermächtigung vorweg, die erst in den 1990er Jahren Teil des breiteren queeren Aktivismus wird. Die Theoretikerin Kaja Silverman hat die Strategie einer Idealisierung einer formals negativ besetzten Figur bei Ottinger als ein „active gift of love“ und damit als ein ethisches Handeln im Film bezeichnet. Ottinger, Fassbinder, Schroeter, Mikesch und Treut öffnen alternative affektive Räume, nicht zuletzt indem sie Humor, Sarkasmus und Selbstironie einsetzen. Sie alle haben, wie viele andere Vertreter:innen des Queer Cinema zudem immer wieder die gleichen Schauspieler:innen, Kameraleute und weitere Beteiligten eingesetzt – oftmals nahe Freund:innen oder Geliebte, so dass die Filme aus einer Community heraus entstanden, die häufig auch politische und ästhetische Interessen teilten, wenn nicht sogar das gemeinsame filmische Handeln umgekehrt überhaupt erst eine solche Kollektivität produzierte.

DIE BITTEREN TRÄNEN DER PETRA VON KANT

Rainer Werner Fassbinder, 1971/1972

Bild: Rainer Werner Fassbinder Foundation

LERNE DEUTSCH MIT PETRA VON KANT

Ming Wong, 2007

Bild mit freundlicher Genehmigung von Ming Wong

SLEEPY HAVEN

Matthias Müller, 1993

Bild mit freundlicher Genehmigung von Matthias Müller

MOVING BACKWARDS

Pauline Boudry, Renate Lorenz, 2019

Bild mit freundlicher Genehmigung von Pauline Boudry und Renate Lorenz

In der Gegenwart hat sich das Queer Cinema sehr weit diversifiziert und ist in einem globalen Kontext aufgehoben. Es entstehen Kinofilme wie der autofiktionale FUTUR DREI (2020) von Faraz Shariat, dessen Hauptfiguren Kinder iranischer Einwanderfamilien sind und in der vermeintlichen deutschen Provinz leben. Andere Filme, die oft zwischen Undergroundfilm, Kinofilm und künstlerischen Arbeiten angesiedelt sind werden auf Festivals wie etwa dem XPOSED Queer Film Festival in Berlin gezeigt. Die Filmhandlungen wechseln ihre Orte, beziehen sich auf frühere Filme, die anderswo produziert wurden, die Protagonist:innen haben komplexe Biographien, sowohl was ihre lokale wie auch sexuelle und geschlechtliche Zugehörigkeit angeht. Queere Ästhetiken sind wie zuvor erwähnt nicht positiv bestimmbar, sie zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie immer wieder neu entwerfen, was der Queer-Theoretiker José Esteban Munoz „traces of utopia“ (Spuren von Utopie) genannt hat und die im Hier und Jetzt der eher repressiven und rassistischen gesellschaftlichen Verhältnisse aufscheinen. Muñoz zeigt, dass queer-künstlerische Arbeiten sich häufig durch etwas auszeichnen, das er auch als „Potentialität“ bezeichnet: etwas ist da, wahrnehmbar und spürbar, aber es existiert noch nicht wirklich in der Gegenwart.

Experimental- und Kurzfilme (z.B. von Ming Wong, Matthias Müller und Pauline Boudry/Renate Lorenz), die zum Teil im Kunstkontext entstanden sind und auch dort gezeigt werden, zeigen oft einen solchen double bind, der die gewaltvolle Gegenwart zum Ausgangspunkt nimmt, ohne auf die Spuren von Utopie zu verzichten. Dies erreichen sie durch ein Experimentieren mit Fragen von Sichtbarkeit, den Einsatz von Kamera und Performance, oder von Filmsprache und -ästhetik. Pauline Boudry und Renate Lorenz verwenden etwa in ihrem Beitrag für die 58. Venedig Biennale, MOVING BACKWARDS (2019), eine Kamera, die sich langsam, im immer gleichen Rhythmus vor einer langen Bühne hin- und herbewegt. Die Performer:innen werden von der Kamera in Szene gesetzt, sie müssen jedoch immer den Rhythmus der Kamera aufnehmen, um im engen Frame der Kamera überhaupt aufzutauchen. Ming Wong greift in seinem Filmen häufig Filmszenen aus ikonischen Filmen auf – wie z.B. LERNE DEUTSCH MIT PETRA VON KANT (2007 mit Referenz zu Fassbinders DIE BITTEREN TRÄNEN DER PETRA VON KANT von 1972) – und stellt die jeweils spezifische Konstellation von Geschlecht und „race“ aus. Ming Wong spielt dabei gewöhnlich alle Rollen selbst, er rekonstruiert Filmszenen bis ins kleinste Detail. Er bleibt nahe am Original, aber es gelingt immer eine Verschiebung.

José Esteban Muñoz erwähnt in seinem Buch Cruising Utopia auch, dass queere künstlerische und filmische Arbeiten in der Lage sind, ein „Publikum aus der Zukunft“ zu produzieren: Sie erschaffen ein Publikum, das im Moment des Zusammentreffens mit der Arbeit eine Offenheit für Andersheit zeigt, oder einen Wunsch nach einem anderen Leben formulieren kann, wie sie in der Gegenwart bisher nicht möglich scheinen.

AIRPORT

Silke Dunkhorst, Manuela Kay, 1994

Bild mit freundlicher Genehmigung von Manuela Kay

ANDERS ALS DIE ANDERNRichard Oswald, 1919Bild: © edition filmmuseum |

NICHT DER HOMOSEXUELLE IST PERVERS, SONDERN DIE SITUATION, IN DER ER LEBTRosa von Praunheim, 1970/1971Bild: DIF |

DER TOD DER MARIA MALIBRANWerner Schroeter, 1972Bild: © edition filmmuseum |

TAXI ZUM KLOFrank Ripploh, 1980Bild: © Edition Salzgeber |

ALLES WIRD GUTAngelina Maccarone, 1998Drehbuch: Fatima El-Tayeb & Angelina MaccaroneBild: kino.de, © NFP (Filmwelt) |

LOLA UND BILIDIKIDKutluğ Ataman, 2000© Christa Köfer (zero fiction film) |

-

Brunow, Dagmar / Dickel, Simon (Hg.): Queer Cinema. Ventil Verlag, Mainz 2018.

-

Kuzniar, Alice A.: The Queer German Cinema. Stanford University Press, Stanford 2000.

-

Muñoz, José Esteban: Cruising Utopia: The Then and There of Queer Futurity. NYU Press, New York und London 2009.

-

Rich, B. Ruby.: New Queer Cinema: The Director’s Cut. Duke University Press, Durham 2013.

-

Schock, Axel / Kay, Manuela: Out im Kino. Das lesbisch-schwule Filmlexikon. Querverlag, Berlin 2004.

-

Siegel, Marc. My Levitating Butt and Other Queer Abstractions. In: J. Bee und N. Kandioler (Hrsg.): Differenz und Affirmation. Queer/feministische Positionen zur Medialität. b_books, Berlin 2020.

-

Silverman, Kaja: The Threshold of the Visible World. Routledge, New York und London 1996.

von Karin Michalski