Sie leuchten, sie fliegen, sie drängen sich nach vorn oder halten sich vornehm zurück: Buchstaben im Filmanfang. Zur Funktion und zum Stil eines für den Filmbeginn (meist) unverzichtbaren Gestaltungsmittels.

Schrift und Text gehören zu den wichtigsten Elementen des Filmanfangs. Natürlich: Die Namen der Darsteller:innen wollen genannt, die Verantwortlichen für die Regie, die Kamera, die Musik, für Kostüm, Maske oder Schnitt gewürdigt werden. Nicht zuletzt soll das Publikum klar und deutlich lesen können, welchen Film es sieht: Der Filmtitel ist für den Filmanfang meist zentral.

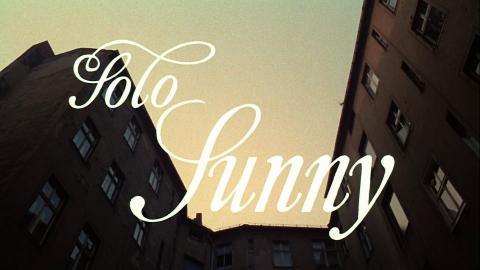

Der Text in einer Titelsequenz kann starr sein und – in der einfachsten und üblichsten Form: als weiße Schrift auf schwarzem Grund – ein- und ausgeblendet werden. Schrift kann sich aber auch bewegen, kann sich drehen, ausdehnen oder schrumpfen, herein- und hinausfliegen aus dem Bild.

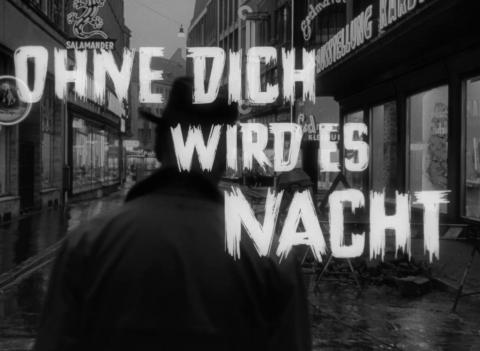

Schrift kann sich bewusst zurückhalten, wie um nicht abzulenken von der beginnenden Erzählung des Films. Schrift kann sich aber auch regelrecht hineindrängen in die Bilder, kann mit der Handlung verschmelzen, sodass der Text nicht mehr zu trennen ist von der Narration des Film.

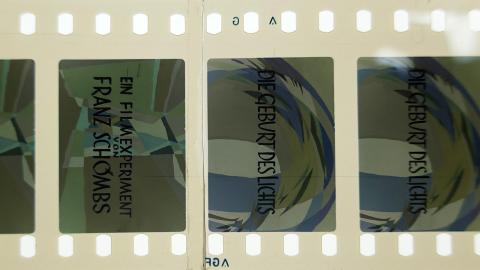

Als Hintergrund für die Schrift im Filmanfang können die Filmbilder dienen: Der Text ist dann über die fotografischen Bilder der Filmkamera gelegt, man spricht von On Screen Titles. In Filmen vor allem aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden vielfach gemalte oder anderweitig grafisch gestaltete Hintergründe verwendet, sogenannte Titelkarten. In den Filmen von Franz Schömbs, der einige seiner Filme aus Malereien aufwändig animierte, sind natürlich auch die Texte gemalt.

Jeder Vorspann ist anders, ist individuell. Gleichwohl folgt er Konventionen. Und als allererste wäre zu nennen: dass es ihn gibt. Selbst das gänzliche Fehlen bestimmter erwartbarer Vorspann-Elemente verweist doch auf die Konvention.

Die Gestaltung der Schrift – ihres Typs, ihrer Größe, ihrer Farbe – bietet unendlich viele Möglichkeiten, neben der eigentlichen Textaussage Bedeutung in den Film zu bringen. Schrift kann Stimmungen evozieren, eine stilistische Richtung vorgeben oder – etwa in den rot bluttriefenden Titeln manches Kriminalfilms – Alarm schlagen. Schrift kann auch mit den Bildern interagieren, kann kommentieren und Hinweise geben auf das, was im weiteren Verlauf des Films noch folgt.

Diese Titel sind typografisch schlicht und konventionell gestaltet: mit weißen Lettern auf schwarzem Grund. Dann aber tritt Hilde Krahl ins Bild, die eine Spionin mit dem Codenamen „Mücke“ spielt. Sie stellt sich zwischen die Buchstaben und blickt herausfordernd in die Kamera. Die Spionin wird so als Grenzgängerin charakterisiert, sie bricht (auch filmische) Regeln und stellt klar, welches Gesicht sich hinter dem Decknamen verbirgt. Das alles transportiert der Film ohne Dialog.

ROTATION erzählt vom Leben eines unpolitischen Druckers in der NS-Zeit. In den ersten Bildern machen Schlagzeilen deutlich, dass die Handlung in Berlin im Frühjahr 1945 spielt, kurz vor der Kapitulation der Stadt. U-Bahn- und Straßenschilder konkretisieren den Ort. Elegant führt der von Wolfgang Staudte inszenierte und von Lilian Seng montierte Film nicht nur Handlungsorte und -zeiten ein, sondern mit Schrift und Druck auch noch prägende Motive des Films.